歷史

歷史上,“有一又二缺八”這個(gè)字形和一些動(dòng)物有著密切的聯(lián)系。例如,龜首龍身麒麟就是一個(gè)受到古代傳統(tǒng)文化影響的神獸形象,在它的背上通常有“有一又二缺八”的圖案,寓意著陰陽(yáng)和諧、天地合一。

此外,“有一又二缺八”也可以看做是象牙鑲嵌藝術(shù)的一種表現(xiàn)形式。在唐代和宋代,象牙器具在宮廷和寺廟中非常常見,而象牙鑲嵌中最著名的便是“象牙梅瓶”。這種器物的形狀很像“有一又二缺八”的字形,并在其表面采用了大量的象牙雕刻技術(shù)。

由此可見,“有一又二缺八”這個(gè)字形在傳統(tǒng)文化和藝術(shù)中有著深厚的歷史和文化內(nèi)涵。

文化

在文藝方面,“有一又二缺八”也有著廣泛的藝術(shù)表現(xiàn)形式。例如,在古典詩(shī)歌中,很多詩(shī)人都以“有一又二缺八”來形容自己“寡淡無味”的生活。比如唐代詩(shī)人王之渙《登鸛雀樓》中的一句“白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。”,便通過“層樓高處出斜陽(yáng)”來表現(xiàn)生活的蒼涼和幽寂。

此外,古典繪畫也對(duì)“有一又二缺八”進(jìn)行了廣泛的藝術(shù)表現(xiàn)。在畫面上,“有一又二缺八”的圖案被描繪得十分流暢和自然,同時(shí)也表達(dá)了悠久的歷史和深厚的文化內(nèi)涵。

在音樂方面,也有不少作曲家將“有一又二缺八”的節(jié)奏和旋律融入到自己的音樂作品中,使作品中充滿了文化的美感和內(nèi)涵。

自然

在自然界中,“有一又二缺八”也有著顯著的生態(tài)價(jià)值。例如,熊貓就是一種以竹為食的動(dòng)物,其口味偏好與“有一又二缺八”所描述的動(dòng)物相近,因此,“有一又二缺八”也被認(rèn)為是熊貓的象征之一。

此外,還有很多類似熊貓一樣以竹為食的動(dòng)物,它們?cè)谏鷳B(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的生態(tài)作用。例如,竹鼠是一種很有價(jià)值的食用類動(dòng)物,其肉質(zhì)鮮美,被譽(yù)為“竹林雞”。同時(shí),竹鼠還是一種重要的生態(tài)調(diào)節(jié)者,它們能夠促進(jìn)竹林的更新和生長(zhǎng)。

由此可見,“有一又二缺八”在生態(tài)系統(tǒng)中具有不可替代的重要作用。

社會(huì)

在社會(huì)領(lǐng)域,“有一又二缺八”也有著重要的作用。例如,傳統(tǒng)的“黃道吉日”日歷中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“有一又二缺八”的符號(hào),來標(biāo)識(shí)具有特殊意義的日子。這種符號(hào)在民間和宮廷中都很常見。

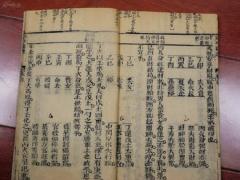

此外,在的書法和印章文化中,人們也常使用“有一又二缺八”進(jìn)行普遍的創(chuàng)作。這種創(chuàng)作形式不僅具有極高的藝術(shù)價(jià)值,還體現(xiàn)了逐漸流傳的文化傳統(tǒng)。

由此可見,“有一又二缺八”在社會(huì)文明和文化傳統(tǒng)中具有不可或缺的作用。

經(jīng)濟(jì)

在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,“有一又二缺八”也有著重要的意義。例如,在的食品行業(yè)中,“有一又二缺八”象征著十分美味和可食用的食物。在不少地區(qū),人們經(jīng)常將標(biāo)記為“有一又二缺八”的食品看作是高檔的飲食品種。這種食品在市場(chǎng)上十分暢銷,對(duì)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用。

此外,在景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)中,“有一又二缺八”也是一個(gè)重要的旅游形象。很多旅游景點(diǎn)會(huì)根據(jù)這個(gè)圖案打造景點(diǎn)特色,吸引更多游客前來觀賞和游玩。

由此可見,“有一又二缺八”在經(jīng)濟(jì)中具有不可替代的地位和作用。

科技

在科技領(lǐng)域,“有一又二缺八”也有著自己的應(yīng)用和創(chuàng)新。例如,在一些生物學(xué)研究中,科學(xué)家們借鑒了“有一又二缺八”這個(gè)字形,開發(fā)出了一些特殊的工具,在觀測(cè)和研究生物對(duì)象時(shí)發(fā)揮了很大的作用。

此外,在智能機(jī)器人領(lǐng)域,“有一又二缺八”也被應(yīng)用到了機(jī)器人的設(shè)計(jì)和制造中。機(jī)器人中的某些部件可以根據(jù)“有一又二缺八”的形狀進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,提高了機(jī)器人的性能和穩(wěn)定性。

由此可見,“有一又二缺八”在科技領(lǐng)域中促進(jìn)了不少的創(chuàng)新和發(fā)展。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。