余姓是我國人口最多的第四十位姓氏,主要分布在長江流域地區。在當代全國近12億漢族中,余姓人群大約占了0.47%,總人口大約在580萬。

歷史上姓余的名人有哪些?

余齊民,晉陵晉陵人也。少有孝行,為邑書吏。

余靖(1000~1064)北宋官員,慶歷四諫官之一。本名希古,字安道,號武溪。韶州曲江(今屬廣東韶關)人。天圣二年進士。歷官集賢校理、右正言,使契丹,還任知制誥、史館修撰、桂州知府、集賢院學士、廣西體量安撫使、以尚書左丞知廣州,卒謚襄,有《武溪集》二十卷遺世。

余玠(?~1253年)字義夫,衢州開化(今屬浙江)人,僑居蘄州(今湖北蘄春東北),南宋名將。

余闕(1303-1358),字廷心,一字天心,元末官吏,生于廬州(今安徽合肥)。先世為唐兀人,世居河西武威(今甘肅武威)。元統元年(1333)進士,始任泗州(安徽泗縣)同知。官至浙東廉訪司僉事。以事被劾。歸隱廬州青陽山。

余象斗,亦作余世騰,字仰止。明代書坊刻書家、書商、小說家。對古典小說的編輯、流傳有很大貢獻。

余煌,(約公元一八二一年前后在世)字漢卿,安徽婺源人。生卒年均不詳,約清宣宗道光初前后在世,年七十六歲。嘉慶舉人。博極群書,工詩古文辭,尤精天文歷算。

余懷(1616~1696)清初文學家。字澹心,一字無懷,號曼翁、廣霞,又號壺山外史、寒鐵道人,晚年自號鬘持老人。福建莆田黃石人,僑居南京,因此自稱江寧余懷、白下余懷。晚年退隱吳門,漫游支硎、靈巖之間,征歌選曲,與杜浚、白夢鼎齊名,時稱“余、杜、白”。

余漢謀(1896.9.22~1981.12.27),字幄奇,漢族,廣東高要(今肇慶西門正街)人。我國***

高級將領,陸軍一級上將。曾任陸軍總司令,并一度主政廣東。

余瑞璜,物理學家,江西宜黃人。著名X—光晶體學家、金屬物理學家。南京大學物理系杰出校友。1930年1月畢業于***大學(49年更名南京大學)理學院物理系,1937年獲英國曼徹斯特大學理學博士學位,吉林大學教授。30年代研制出我國首座臺蓋革計數器。1942年創立X射線晶體結構分析新綜合法,被國際晶體學界譽為國際上首座流晶體學家。

余青松,我國現代天文學家,1897年9月4日出生于福建廈門,1978年10月30日病逝于美國馬里蘭州。曾經獲得土木建筑學士學位、天文學碩士學位、天文學博士學位。曾經擔任廈門大學教授、***研究院天文研究所所長、加拿大多倫多大學教授、美國馬里蘭州胡德學院教授兼該院威廉斯天文臺臺長等職務。

姓余的女明星:

余男、余安安、余慕蓮、余浩然、余函彌、余倩雯、余文華、余淼、余莎莉、余思潞、余靜萍等等。

姓余的男明星:

余少群、余炳軒、余文樂、余秋雨、余天、余憲忠、余潤、余家安、余力為、余家豪、余華、余偉國等等。

余姓的起源與演變:

余姓主要由兩大來源組成:姒姓和隗姓。

首座支源自姒姓。帝堯之時,堯命顓頊帝的后裔鯀治理洪水,鯀采用堵塞之法,九年治水不成功。舜繼承堯的帝位后,啟用鯀之子禹來治水,禹改用疏導之術,歷經

13年平息了水患,封于陽翟,即今河南禹州。公元前2070年禹繼承舜的帝位,建立了我國首座個世襲封建王朝夏朝,國號夏后氏,姒姓。夏朝傳十四世,十七

王,曾先后建都于陽城,即今河南登封東,斟鄩,即今河南登封西北,安邑、山西夏縣東北等地。至夏王桀時,于公元前1600年為上堂所滅,湯放桀于南巢,今

安徽巢湖市北,子孫以禹時國號夏后氏為姓。夏禹之后分封之國有繇余,也作由余,其后有余氏。

春秋時,晉人由余因避亂出逃到西戎為官,秦穆公聞其賢德大度,禮聘為相,由余為秦出謀劃策,為“廣地益國”、“西霸戎夷”立有大功,其后裔遂以其名為氏,

有由余、由、余三姓。夏禹之后的由余國可能一直存在到商朝末,國處山西南部,其地被赤狄的留吁氏族所占領,以國名為名者逃亡西戎,后為秦穆公所用之由余,

有可能為夏禹之后裔,或為赤狄留吁氏之族人,后者更有可能。

第二支出自隗姓。余,春秋時小國,出赤狄部,其后裔以國為氏。狄,亦作翟,春秋前分布于河西、太行山一帶的古民族。春秋時,逐漸東徙,活動與齊、魯、晉、

衛、宋、刑等國之間,與諸國有頻繁的接觸,因分布在北方故稱北狄,后分赤狄、自狄、長狄三部。赤狄分布在山西長治北,與晉人雜居,包括東山皋落氏、唐咎

如、潞氏、甲氏、留吁、鐸辰等部,春秋時其中一部分并于晉國。赤狄部余氏族,或即留吁氏族,留吁人所居之地為夏禹后裔由余國的舊地,留吁實為由余的近音異

譯而為。我國的余姓起源于山西長治地區,其歷史至少有3000年。

外族基因的融入:

第三支來自外姓。我國余姓比其他姓氏更早地發生與周邊民族的交流和融合,出自山西正統的余姓其實是華夏族與狄族的混合群體。南北朝時期,余姓中又發生了外

族基因的流入,主要發生在南方。南北朝陳朝時期,江西新奉的溪族有余姓,溪族為當時南方武陵蠻的一分支,我國南方的許多姓氏與其有關。元朝時,進入中原的

西域人中也有余姓,并在瀘州形成了余姓大族,當今安徽合肥的一支余姓出自這支大族。

歷史上余姓的分布和遷移:

余姓立姓之后,一直活動在四川、陜西一帶。秦漢以后,余氏族人東遷入居河南,后繼續東遷于江淮地區,很快散布于安徽、江蘇、浙江等地,在安徽新安形成著名

的余姓大族。到了唐宋時期,余姓已遍布于長江流域地區,尤其在閩贛浙鄂地區發展迅猛,奠定了今天的余姓分布框架。

宋朝時期,余姓大約有8萬人,約占全國人口的0.1%,排在首座百二十位以后。余姓主要分布于福建、湖北、江西、浙江、河北,五省余姓大約占了全國余姓總人口的80%,其次分布于河南、廣東、江蘇等。在宋朝以前余姓的主體基本上已經南下江南了。

明朝時期,余姓大約有54萬人,約占全國人口的0.58%,為明朝第三十五位大姓。在全國的分布主要集中于江西、浙江、福建,這三省余姓大約占余姓總人口

的69%,其次分布于湖北、四川、江蘇、安徽,這四省的余姓又集中了21%。江西為余姓首座大省,大約占余姓總人口的29.2%。宋元明期間,余姓的分布

總格局變化較大,其人口主要由北部向東南地區遷移,全國形成了以贛、浙、閩為中心的余姓人口聚集區。

當代余姓的分布和圖譜:

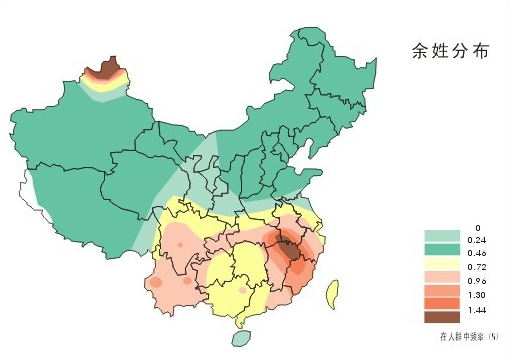

當代余姓的人口已達580多萬,為全國第四十位姓氏,大約占全國人口的0.48%。自宋朝至今1000年中余姓人口的增長率是呈∧形的態勢。在全國的分布

目前主要集中于河南、江西、湖北、四川、廣東五省,大約占余姓總人口的54%,其次分布于安徽、浙江、重慶、湖南、云南、福建,這六省又集中了32%的余

姓人口。河南為當代余姓首座大省,居住了余姓總人口的13%。全國形成了豫鄂、川渝云、粵湘、贛皖浙閩四塊余姓聚集區。

余姓在人群中分布很廣,但不均衡。在河南東南、贛閩、皖浙大部、川渝鄂大部、云南、貴州西部、湖南北部、廣東東部、廣西西端、xinjiang

西北,余姓占當地人口的

比例一般在0.72%以上,中心地區達到2.4%以上,以上地區覆蓋面積大約占了總國土面積的19%,居住了大約58%的余姓人群。在河南中部、安徽北

部、山東南部、蘇滬、浙江東北、**

、湖北西北、四川北部、重慶北和南兩端、湘貴粵桂大部、海南、陜甘南部、寧夏、青海東部,余姓占當地人口的比例在

0.24%—0.72%之間,以上地區覆蓋面積大約占了總國土面積的24.7%,居住了大約37%的余姓人群。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。