許姓是我國人口最多的第二十八位大姓,在廣東和浙江地區最為著名。當今許姓人群大約占了全國人口的o.58%,總人口大約在730余萬。

歷史上姓許的名人有哪些?

許楊,字偉君,生于西漢末,汝南平輿人也。精通水利,少好術數。王莽輔政,召為郎,稍遷酒泉都尉。

許慎(約58一約147),東漢汝南召陵(現河南郾城縣)人,著有《說文解字》和《五經異義》等。

許劭(150---195)字子將,汝南平輿(今河南平輿縣射橋鎮)人。東漢末年著名的人物評論家。據說他每月都要對當時人物進行一次品評,人稱為“月旦評”。

許褚,字仲康,譙國譙縣(今安徽亳州)人。三國時期魏國武將。自曹操平定淮、汝一帶時開始跟隨曹操,與典韋一起統領虎衛軍,負責曹操的護衛工作,對曹操忠心耿耿,數次在危難中救曹操脫險,很受信任。因為他十分勇猛,所以有“虎癡”的綽號。

許敬宗,字延族。杭州新城人,善心子也。隋時官直謁者臺奏通事舍人事。入唐,為著作郎,兼修國史。尋貶洪州司馬,累轉給事中。復修史,遷太子右庶子。高宗即位,擢禮部尚書。歷侍中、中書令、右相,卒謚曰繆。

許道寧,北宋畫家。生卒年不詳,活躍于北宋中期(約公元970年-1052年)。長安(今陜西西安)人。多寫林木、野水、秋江、雪景、寒林、漁浦等,并點綴行旅、野渡、捕魚等人物,行筆簡快,峰巒峭拔,林木勁硬。有《秋江漁艇圖》、《關山密雪圖》、《秋山蕭寺圖》傳世。

許衡是元初我國北方的理學家、教育家,是金元之際南方理學北傳的倡導人物之一。

許有壬(1286~1364)元代文學家。字可用,彰(zhang)德湯陰(今屬河南)人。延祐二年(1315)進士及第,授同知遼州事。后來官中書左司員外郎時,京城外發生饑荒,他從"民,本也"的思想出發,主張放賑(chen四聲)救濟。河南農民軍起,他建議備御之策十五件。又任集賢大學士,不久改樞密副使,又拜中書左丞。

許景澄(1845—1900)字竹筼,一作竹筠。浙江嘉興人,晚清zhengzhi

家、外交家。同治七年進士。歷任駐法、德、意、菏、奧、比六國公使,總理衙門大臣兼工部左侍郎。歷主壓制義和團,反對對外宣戰,與袁昶同被殺。

許光達(1908.11.19~1969.6.3)原名許德華,湖南長沙人。我國人民解放軍高級將領,無產階級***家、軍事家。我國人民解放軍裝甲兵首座任司令員,我國人民解放軍十大大將之一。

許杰,我國地層古生物學家和著名文學家和教育家,1901年生于安徽廣德,1989年卒于北京;生前曾先后任***研究院地質研究所副研究員、研究員,云南大學教授,安徽大學校長,地質部副部長,我國科學院生物地學部副主任,院長,副理事長,我國科學院學部委員(1955年當選)。1958年當選為蘇聯古生物學會名譽會員。

姓許的男明星:

許紹洋、許志安、許紹雄、許永生、許明虎、許鞍華、許冠文、許秦豪、許誠毅、許還山、許杰輝、徐杰、許冠杰等等。

姓許的女明星:

許茹蕓、許慧欣、許晴、許美靜、許嘉凌、許靜嵐、許飛、許美珍、許孝琳、許還幻、許瑋倫、許秋怡、許淑娟、許維芝、許雅涵、許哲佩、許逸婷等等。

許姓的起源與演變

漢族許姓的淵源主要有兩支:許由、姜姓。

首座支出自古人許由。堯舜時代已有許姓。相傳堯擬讓君位與許由,許由拒絕,逃到箕山中,農耕而食。堯又請其為九州長官,他到潁水邊洗耳,不聽。堯只好讓位

與舜。這是歷史上傳說中最早的許姓。箕山在今河南登封境內,許由的活動地在河南許昌一帶,距今已有4000多年的歷史。許由之后,經歷夏、商1000多

年,這支許姓一直默默無聞,其世系也無從考稽。

第二支出自姜姓。公元前1l世紀周滅商后,周武王分封異姓諸侯國,炎帝的后裔姜文叔被封于許,史稱許文叔,許國故地在今河南許昌東。春秋時許國是一男爵小

國,勢弱力薄,常受鄭、楚等大國所逼,經常遷移。從公元前576年至公元前506年,累遷于河南葉縣、安徽毫縣、河南西峽,最后定于河南魯山東南。至戰國

初許元公時為楚國所滅,子孫遂以國名為氏。當代許姓主要出于這支姜姓許,河南許昌成為許姓的最初發源地,許姓的歷史至少有3000多年。

外族基因的融入

第三支出自外族的改姓。在歷史上,許姓的血緣比較單純,很少有其他姓氏和民族的融入。但在明清之際,廣西地區的土著中出現了許姓,東北遼寧地區的滿洲人中

也出現了許姓,這南北少數民族中的許姓很可能來自漢族。在與周邊漢族長期混居后,有一部分土著人同化成了漢族。我國東北地區和西南地區的許姓人群中

已經流入了少數民族的基因成分。

歷史上許姓的分布與遷移

從周初許國建國開始到戰國初許國滅亡時的500多年中,許姓人群主要活動于河南,其中有遷移到南部楚國和北部的鄭、晉、魏諸國,即今湖北、山西和河北南部

地區。秦漢晉南北朝時期,許姓在河南和河北發展很快,形成了歷史上著名的高陽和汝南兩大郡望,是北方地區著名的姓氏。隋唐之際許姓族人已經播遷到安徽、山

東、江蘇、浙江、陜西、四川、湖南、云南等地。唐初由河南固始地區開始的南下大移民中,許姓向江、浙、贛地區擴散,首次進入福建,宋元時期許姓進入廣東,

明末涉及**

地區。

宋朝時期,許姓大約有5 2萬人,占全國人口的0.74%,排在第二十六位。,分布主要集中于河南、安徽、江蘇三省,大約占許姓總人口的3

9%,尤其河南為許姓首座大省,近8萬,約占許姓總人口的15%。其次分布于山東、江西、河北、浙江、福建和湖南,這六省的許姓又集中了45%。全國形成

了豫、嘯、蘇的許姓聚集地區。

明朝時期,許姓大約有6

l萬人,占全國人口的0.71%,排在第二十六位。宋元明600年許姓人口總增長率為17%,全國人口純增長率是20%,許姓人口增長比全國人口的增長速

度要慢。在全國的分布主要集中于江蘇、浙江、山東,三省許姓大約占全國許姓人口的一半,尤其江蘇為許姓首座大省。其次分布于江西和安徽,兩省的許姓又集中

了15%。宋元明時期,全國許姓聚集重心主要在華東和華中地區,并以河南、安徽為中心向東和南遷移。許姓的分布總格局變化和其人口的流動主要圍繞于江蘇、

安徽、河南、浙江、山東、江西等省。

當代許姓的分布與圖譜

當代許姓的人口已達7 30余萬,占總入口的0.58%,為全國第二十八位大姓。明朝至今600年中許姓人口由60余萬增至650萬,增長了整整1l倍,但仍低于全國人口的平

均增長率。這600年中許姓主要由東部地區向南和西南地區流動,云南地區已成為許姓的一塊重要的聚集區。目前許姓主要集中于廣東、江蘇、福建、河南、**

五省,大約占許姓總人口的40%。其次分布于山東、河北、云南、安徽、四川、浙江六省,又集中了28%的許姓人口。全國已分別形成了以粵閩臺、豫魯冀、皖

蘇浙、云川為中心的四個許姓聚集地區。

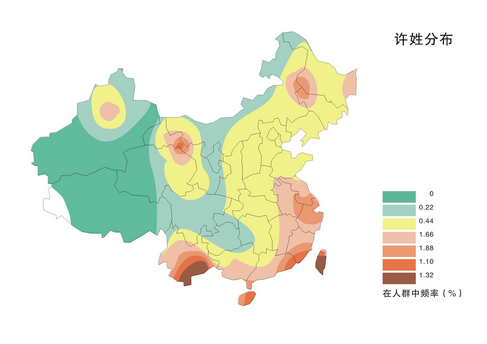

許姓在人群中分布頻率示意圖表明:在蘇浙閩臺、粵桂云大部、海南、皖贛大部、山東南部、甘肅西部、黑吉蒙三省區交界地區,許姓占當地人口的比例一般達到

0.66%以上,有的地方可達2.5%以上,這一地區覆蓋面積大約占了全國總面積的19.2%,居住了大約60%的許姓人群。在廣東西北部、廣西北部、云

南西北和東北、四川南端、貴州南部、湘鄂大部、江西西部、冀京津晉豫、山東北部、遼吉黑大部、內蒙古大部、陜肅大部、青海東部、xinjiang

西北,許姓一般占當地

人口的比例在0.44%--0.66%之間,覆蓋面積占了總國土面積能34.8%,居住了大約37%的許姓人群。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。