花圈上奠字由來

古代喪禮包含兩大理路,一是對(duì)死者遺體(魄)的處理,二是對(duì)死者精神(魂)的處理。沐浴、梳洗,一直到埋葬棺柩,都是對(duì)遺體的處理;而此時(shí)開始的奠祭,則是奉事死者精神的開始。上古時(shí)期,人們將器物放在地上叫"奠"。

喪禮中把作為酒食等祭品放在地上的祭祀稱為奠祭,或者徑稱"奠"。為什么要用這種形式祭祀呢?原因有三,首座,古人認(rèn)為,盡管死者的靈魂已經(jīng)離開體魄,但靈魂依然要享食,只要親人擺上酒食,靈魂就會(huì)來附,所以供品就是鬼神的憑依之處;第二,喪家遽逢大喪,哀痛欲絕,不免諸事倉(cāng)促,所以祭祀的儀式也就因陋就簡(jiǎn);第三,古人以死者為鬼神,正式祭祀鬼神要立"尸",尸由未成年的孩子擔(dān)任,在祭祀時(shí)代表受祭者。

但死者新亡,家屬一時(shí)不能接受這一殘酷的現(xiàn)實(shí),不忍心馬上就用鬼神之禮祭祀,所以把死者生前食用過的酒食端來,放在死者的右側(cè),含有依然侍奉他進(jìn)餐的意思。

古人把從始死到棺柩落葬之前的祭祀統(tǒng)稱為"奠"。治喪期間,凡是有新的儀節(jié),或者遇有特殊的日子,都要舉行奠祭,所以有始死奠、小殮奠、大殮奠、朝夕哭奠、朔月奠、薦新奠、遷柩朝廟奠、祖奠、大遣奠等等的名目,下面擇要介紹。

奠字祭祀的形成

首座,古人認(rèn)為,盡管死者的靈魂已經(jīng)離開體魄,但靈魂依然要享食,只要親人擺上酒食,靈魂就會(huì)來附,所以供品就是鬼神的憑依之處;

第二,喪家遽逢大喪,哀痛欲絕,不免諸事倉(cāng)促,所以祭祀的儀式也就因陋就簡(jiǎn);

第三,古人以死者為鬼神,正式祭祀鬼神要立"尸",尸由未成年的孩子擔(dān)任,在祭祀時(shí)代表受祭者。但死者新亡,家屬一時(shí)不能接受這一殘酷的現(xiàn)實(shí),不忍心馬上就用鬼神之禮祭祀,所以把死者生前食用過的酒食端來,放在死者的右側(cè),含有依然侍奉他進(jìn)餐的意思。

古人把從始死到棺柩落葬之前的祭祀統(tǒng)稱為"奠"。治喪期間,凡是有新的儀節(jié),或者遇有特殊的日子,都要舉行奠祭,所以有始死奠、小殮奠、大殮奠、朝夕哭奠、朔月奠、薦新奠、遷柩朝廟奠、祖奠、大遣奠等等的名目,下面擇要介紹。

小斂奠是小斂時(shí)在室內(nèi)進(jìn)行的奠祭,祭品是醴酒、脯醢和牲肉。牲肉放在俎上,俎的兩端是牲的左右兩髀,內(nèi)側(cè)是左右兩肩,再向內(nèi)是兩脅,帶有脊骨的肺放在最中間,牲肉都倒扣著放,骨的根部都朝前。

大斂奠是大斂時(shí)進(jìn)行的奠祭。祭席設(shè)在室內(nèi)西南角,席面朝東。俎上的食物,魚頭朝左,鰭朝前,一共三列,每列三條魚;臘肉的骨根朝前。在席前設(shè)豆,最右邊是盛菹的豆,左邊是盛肉醬的豆,菹豆南邊是盛栗脯的籩,栗東邊是盛干肉的豆。

豚俎在豆的東邊,再往東是魚俎。臘肉單獨(dú)放在兩俎的北邊,醴、酒放在栗籩之南。朔奠或稱朔月奠,是大斂后如果適逢朔(初一)而舉行的祭祀。祭品是一只小豬、魚和風(fēng)干的兔肉,都放在俎上,此外還有醴、酒、菹、醢、黍、稷等。

陳設(shè)的位置是:盛肉醬的豆在北、盛菹的豆在南,豚俎在兩豆之東,魚俎又在其東,臘肉單獨(dú)放在俎豆之北。盛黍稷的敦放在大斂時(shí)放籩的位置。醴、酒的位置與大斂時(shí)一樣。牲肉上用巾遮蓋。現(xiàn)代社會(huì)的火化相當(dāng)于古代的落葬,追悼會(huì)一般在火化之前進(jìn)行。生者將花圈放在死者遺體的周圍,上面寫著"奠"字,正是古代奠祭的孓遺。

花圈上奠字的由來作用

喪葬,在古代是很隆重,嚴(yán)肅的大事。據(jù)說,孔夫子周游列國(guó)時(shí),從微山湖出發(fā)遇到如來佛,經(jīng)過洪澤湖到了蟒蛇河畔的秦南倉(cāng)。二人觀看秦南倉(cāng)的風(fēng)景,考察民情,晚上在“仙客來”客棧住宿飲酒吃飯,品嘗“哈氏牛肉”、“秦南咸鴨蛋”,喝“蟒蛇河特曲”。二人邊吃邊夸:“秦南倉(cāng)是好地方,人文明,酒肉香”。痛飲暢談了一會(huì),如來嘆道:“這里雖好,但不是久留之地,明天我就準(zhǔn)備回去了。” 孔子酒興正濃之時(shí),便用筷子蘸酒漿在桌上寫了個(gè)大大的“奠”子,站起來大聲說:“你看這個(gè)字,待你吃飽喝足,我明天該送你回去了。”

如來發(fā)火了,大聲吼道:“這個(gè)字的章思是用祭品向死者致祭,你請(qǐng)我喝酒,又仗著有點(diǎn)學(xué)問,竟敢寫個(gè)“奠”字來咒罵我!”

孔子嬉笑著說:“佛爺,你理會(huì)錯(cuò)了,這個(gè)字的意思是……”

“不管你怎么說,這個(gè)字是活人向死者致祭,你咒罵我是死人。”

孔子又飲了一口酒,搖頭晃腦地說:“奠子是‘上西天’三個(gè)字連在一起的草寫,將‘奠’字拆開是‘上西天’三個(gè)字也,佛爺是西天如來,便是你回去之路。”

如來這時(shí)會(huì)意過來,紅著臉也飲了一口酒,“是也,是也,回去就是上西天也。”

從此以后,人們將“奠”字寫在花圈上,是表示祝愿死者亡靈升天堂“上西天”的意思。

其實(shí)古代喪禮包含兩大理路,一是對(duì)死者遺體(魄)的處理,二是對(duì)死者精神(魂)的處理。從下文的沐浴、梳洗,一直到埋葬棺柩,都是對(duì)遺體的處理;而此時(shí)開始的奠祭,則是奉事死者精神的開始。什么是奠祭呢?上古時(shí)期,人們將器物放在地上叫"奠"。喪禮中把作為酒食等祭品放在地上的祭祀稱為奠祭,或者徑稱"奠"。

葬禮對(duì)我國(guó)人的意義

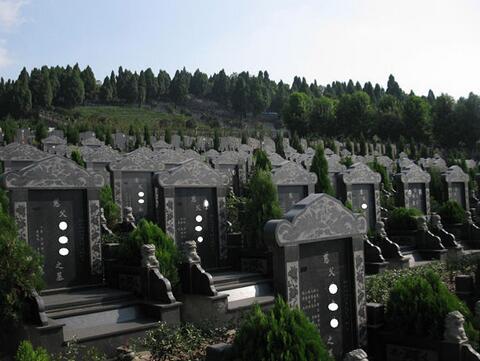

喪葬作為文化的一部分,從有文字記載的開始,就一直伴隨著人類歷史發(fā)展的進(jìn)程。無(wú)論是古代的我國(guó),還是古瑪雅人、古埃及人等,都有關(guān)于喪葬的記錄。到了今天,喪葬更是人的一生當(dāng)中最為重大的事情,無(wú)論是對(duì)于死者,還是對(duì)于生者,喪葬都是一件不容忽視的關(guān)乎整個(gè)家族興衰繁榮的大事。喪葬習(xí)俗是文化基因之一,也是社會(huì)基因之一,從喪葬習(xí)俗當(dāng)中,我們可以看到一個(gè)**、一個(gè)社會(huì)、一個(gè)家庭的文化內(nèi)涵。

如果把文化、社會(huì)比喻成一個(gè)人的話,那么喪葬習(xí)俗就如人的手和腳,離開了喪葬就很難全面考察一個(gè)人,一個(gè)社會(huì)。喪葬同時(shí)也是人們生活方式的一個(gè)重要組成部分,它同人的生育、結(jié)婚一樣,構(gòu)成了人生的三件大事。

喪葬是宗教的產(chǎn)物,喪葬的出現(xiàn)、發(fā)展、繁榮往往都與宗教有著直接而密切的關(guān)系。有人就有宗教,有人就有死亡,有死亡就有喪葬。所以喪葬和宗教往往交織在一起,不可分割。在我國(guó)漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中,喪葬實(shí)際上是一個(gè)象征系統(tǒng),它象征著人們頭腦中的另一個(gè)世界—神鬼的世界,也象征著現(xiàn)實(shí)的世界,在整個(gè)的喪葬過程當(dāng)中,可以說是以此為基點(diǎn),把整個(gè)社會(huì)、整個(gè)家族的文化都拿出來從新再演出一遍,通過喪葬把整個(gè)家族的社會(huì)關(guān)系從新再梳理一遍,以達(dá)到祭祀祖先、悼念亡者、聯(lián)系生者的目的。可見喪葬儼然起到了一個(gè)橋梁的作用。

我國(guó)是一個(gè)有56個(gè)民族的大家庭。不同的民族有不同的習(xí)俗,不同的民族有不同喪葬禮儀。狩獵的民族多實(shí)行樹葬(風(fēng)葬),游牧的民族多實(shí)行野葬或天葬,漁獵的民族多實(shí)行水葬,農(nóng)業(yè)民族則多實(shí)行土葬。因此不同的民族有不同的喪葬方式,喪葬方式不僅取決于自然生活環(huán)境,還取決于不同的民族文化、歷史、宗教等,而人們對(duì)于死亡的認(rèn)識(shí)與思考無(wú)疑有時(shí)候也起著至關(guān)重要的作用。

作為我國(guó)文明發(fā)祥地的中原大地,其文化因素在整個(gè)中華民族的歷史演變進(jìn)程中都起著母體的作用。中原文化呈放射狀影響著我國(guó)其他區(qū)域的文化,如滇文化、客家文化、楚文化等都或多或少有中原文化的影子。那么中原的喪葬文化,也同樣起著母體的作用,對(duì)不同地區(qū)、不同民族的喪葬文化也著不同的影響,研究中原的喪葬文化無(wú)疑對(duì)研究整個(gè)我國(guó)境內(nèi)的喪葬文化都起著指導(dǎo)的作用。

當(dāng)然,隨著時(shí)代的發(fā)展,社會(huì)的進(jìn)步,不同喪葬方式也在發(fā)生著不同的變化。因?yàn)槲覀兪巧鐣?huì)主義**,信奉的是馬克思主義無(wú)神論,所以我們不信靈魂論,不信死后的喪葬方式會(huì)影響死者家屬甚至子孫的命運(yùn)。因此早在上個(gè)世紀(jì)八九十年代***就提出要進(jìn)行喪葬改革,提倡火葬、建立公共墓地、簡(jiǎn)化喪葬等等一系列殯葬改革制度。

但是時(shí)至今日,殯葬改革步履維艱,喪葬不僅沒有簡(jiǎn)約,反而有些地方愈加奢侈,甚至出現(xiàn)了一些陋習(xí),勞民傷材,敗壞風(fēng)氣,這和黨的十七大提出的構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的方針政策是相違背的,因此我們有必要在今天再一次來研究關(guān)于喪葬的一系列問題,為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)服務(wù)。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。